겸재 정선(謙齋 鄭敾)의 작품세계

◆ 금강산전도 ◆

겸재 정선(謙齋 鄭敾 1676 - 1759)은 근세 조선 중기의

화가로 조선의 오백년 회화사에 큰 업적을남긴 사람이다.1676년 (숙종 2년)에 출생하여 1759년 (영조35년)에 세상을 떠났다.

자는 원백, 호는 겸재 또는 난곡이다. 그의 가문은 몰락한 양반 출신

으로서 20세에 김창집의 천거로 도화서 화원이 되고,

벼슬이 현감에 이르렀다. 처음 그도 정형산수를 그렸으나 당시의 사회 기운과 실경의 화회적

구상화욕구가 결합하여 한국 산수의 특징을 살린 진경산수이라는

겸재 특유의 화풍을 고안하게 된다.겸재는 진경 산수화라는 양식을 창안해 낸 선구자이다.

당시까지의 서울 화단은 중국 송, 원, 명대의 그림들을 비판없이

임모하는 것으써 만족하게 생각했던 때에 돌연변이적으로 출현된

겸재의 진경산수화는 서울 화단의 새로운 이해와 활로를 열게

되었다. 그리고 겸재 산수화의 대소 작품들은 거의 남송화풍이

의식적으로 시도되어 있는데 이것은 북송화풍 일변도의

당시 화단에새로운 입김을 불어넣은 결과가 되었다. 이렇게 겸재가 뿌린 씨앗은 훗날 단원 김홍도의 예술에서 열매를

맺었다. 즉, 겸재의 진경 산수가 지니는 의의는 정형을 거부하고

자유로운 한국 산수화 정립의 정석을 뜻한다 하겠다.

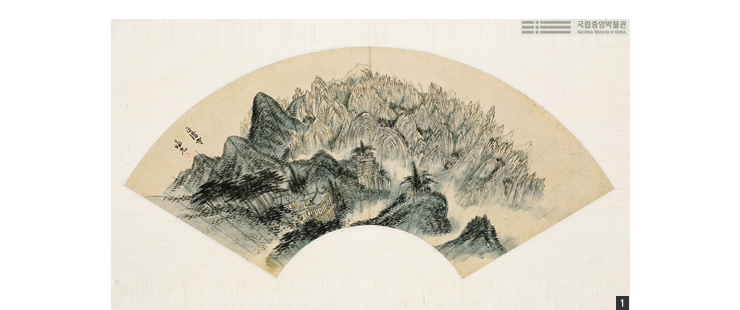

[정양사도]부채 그림) 정선, 18세기, 종이에 엷은 색, 22.1x61.0cm, 국립중앙박물관

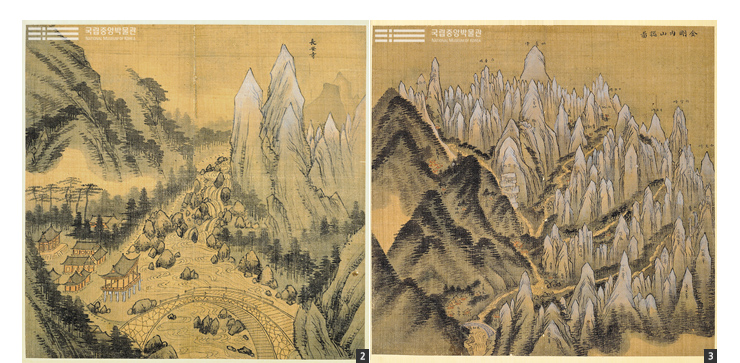

정선, 풍악도첩 중 [장안사](그림 2)와 풍악도첩 중 [금강내산총도](그림 3).

오른쪽의 [금강내산총도]의 왼쪽 하단을 보면 [장안사]에 나온 그림 그대로가 마치 축소된 형태처럼 작게 들어가 있는 것을 볼 수 있다.

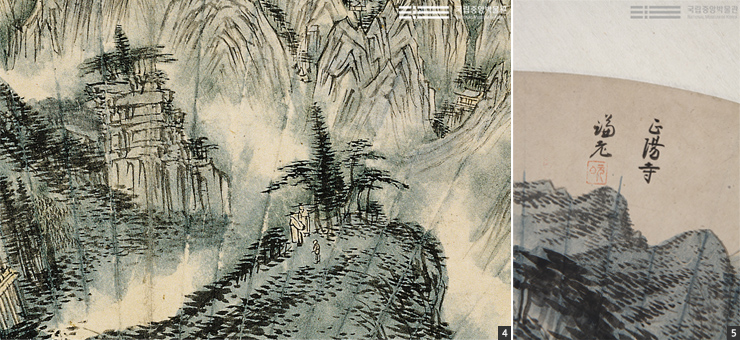

[정양사도] 부분. 금강산 천일대 위에서 유람하는 선비들(그림 4)

의 모습과 그림 상단에 적혀있는 화제(그림 5)

정양사 혈성루에 오르면, 일만이천봉우리를 모두 볼 수 있다는

기록을 증명하듯 이 그림 속에는 일만이천봉의 암산이 가득 채워져

우리 앞에 파노라마처럼 펼쳐진다. ‘겸로(謙老)’라 관서한 것으로 보아

겸재의 노년기 작품으로 생각되는 이 그림은 원숙한 필치로 과감하고

힘차게 내려 그은 전형적인 정선 화풍을 보여주고 있다. 암산과 토산의

경계에는 안개를 그려 넣어 지형을 구분하고 거리감을 살리고 있으며,

전경의 천일대 위에는 금강산의 장관을 유람하고 있는 갓 쓴 선비들이

옹기종기 모여 있다.

문인화가 겸재 정선(1676~1759)은 18세기 조선의 독자적인 진경산수

화풍을 창출한 인물이다. 정선의 진경산수화 중 웃대(서촌)를 그린 그

림은 60대 이후 체득한 완숙한 화법으로 표현한 것이라 예술성이 뛰어

나다. 인왕산 주봉 전체를 화폭에 옮긴 그림으로는 정선의 '인왕제색도

'와 강희언(1738~84 이전)의 '인왕산도'가 있다. '인왕제색도'는 정선이

76세인 1751년(영조 27)에 그린 노년기 역작이다. 사실적인 재현에 기초

하면서도 내면의 심상을 투영한 그림으로 평가된다. 가령 백옥색을 띤

인왕산 바위는 검은 먹색으로 반전시켜 장중한 무게감을 줬다. 인왕산

기슭에 폭포를 두 군데 그린 것도 특징이다. 실제로 인왕산에는 멀리

서 보일 정도의 폭포는 없다. 청풍계 계곡과 수성동 쪽으로 내려오는

두 개의 물줄기를 원경인 그림에 반영한 것으로 보인다.

정선, 독서여가, 1740년, 비단에 채색, 24×16.8㎝, 간송미술관 소장.

정선, 독서여가, 1740년, 비단에 채색, 24×16.8㎝, 간송미술관 소장.

처음으로 일반에 공개되는 《북원수회도첩(北園壽會圖帖)》은

겸재가 진경산수화의 창안자일 뿐 아니라 풍속화 분야에서도

주도적인 역할을 했음을 알 수 있는 특별한 자료다. 41세 때인 1716년

제작된 초창기 작품으로, 공조판서 이광적 (1628~1717)의 과거급제

60주년을 맞아 북악산 및 인왕산 기슭에 살던 70세 이상 노인들과

그 자손들이 모여서 장수를 자축했던 것을 그렸다.

/국립중앙박물관 제공

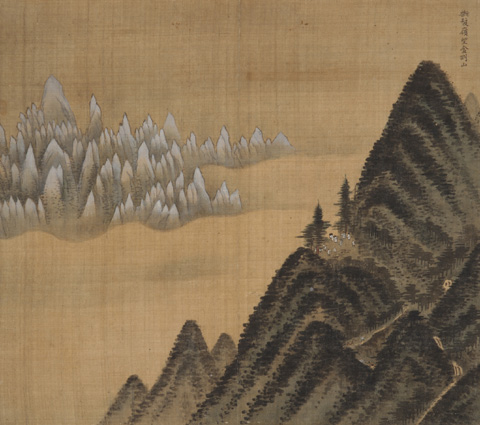

<신묘년 풍악도첩>(1711년 작) 중〈단발령망금강산도〉.

금강산 여행 중 단발령 고개 에서 처음 금강산을 대면하는 순간을

그렸다. 이곳에 올라 금강산 풍모를 바라보면 머리를 깎고 속세를

떠나고 싶어진다는데서 단발령이라는 지명이 유래했다.

/국립중앙박물관 제공

'갤러리' 카테고리의 다른 글

| 정감 넘치는 우리의 민속화 감상 (0) | 2018.02.06 |

|---|---|

| 혜원 신윤복 의 그림/기방무사 (妓房無事) (1805) (0) | 2018.02.04 |

| 蓮潭 金明國의 선종화禪宗畵 (0) | 2018.02.04 |

| 조선시대 김명국의 미술세계 (0) | 2018.02.04 |

| 네델란드 아티스트 윌렘 헤네츠 (0) | 2018.02.04 |